目次

- 小児の予防接種

- 一度に何度も予防接種をすることで副作用のリスクが上がる事は無いのでしょうか?

- ワクチンの副反応について教えてください

- 軽微な副反応

- 重篤な副反応

- ワクチンを接種してはいけない場合はどんなときですか?

- 食物薬物アレルギーにおける接種してはいけない場合はどんなときですか?

- 鶏卵アレルギー

- 抗菌薬アレルギー

- どんな時に接種を見合わせ(延期)する必要がありますか?

- スケジュール管理が楽にできる方法はありますか?

- 異なるワクチンの接種間隔はどうしたらいいですか?

- 生ワクチン

- 不活化ワクチン

- 期限をすぎると接種できない予防接種はありますか?

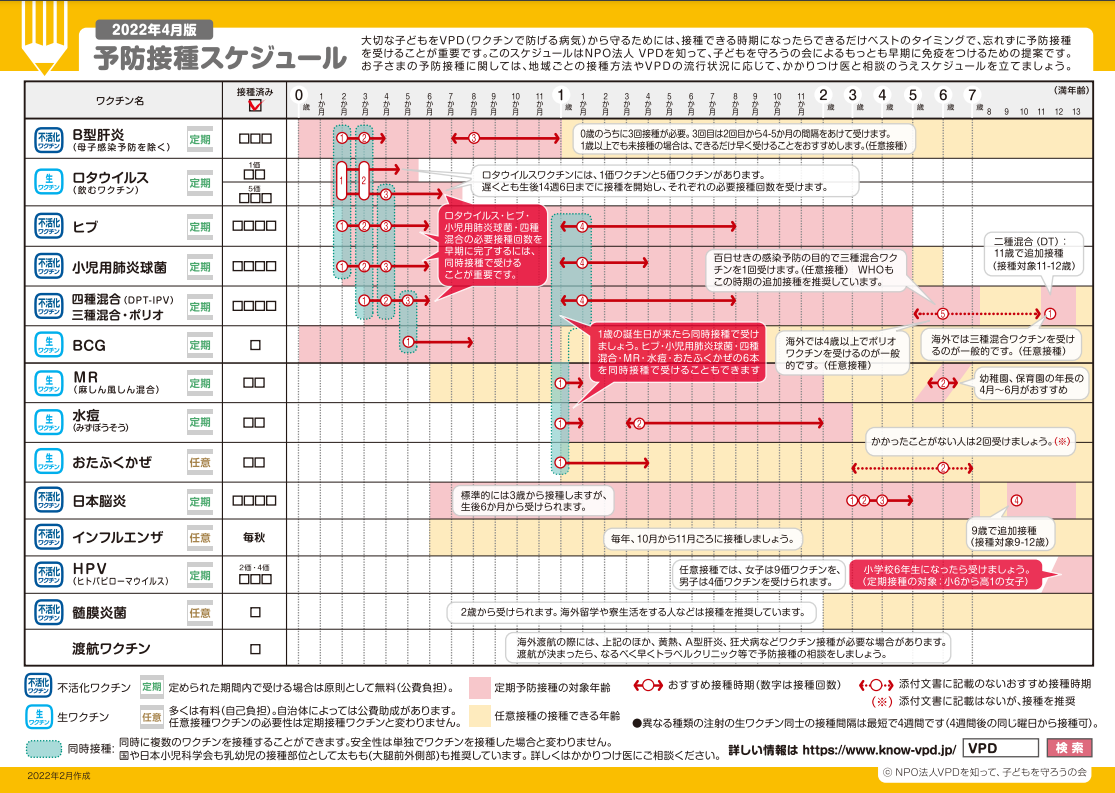

- 小児の予防接種スケジュールはどのようになってますか?

- 0歳~1歳までのワクチンスケジュール

- 0歳~13歳までのワクチンスケジュール

- 当院のご案内 予約方法

- 当院の診療時間表

小児の予防接種

千葉県長生郡長生村で内科・小児科・皮膚科を担当しているあまが台ファミリークリニックです。

こちらのページでは、お母さんからよく聞かれる予防接種についての疑問をお答えしています。

一度に何度も予防接種をすることで副作用のリスクが上がる事は無いのでしょうか?

赤ちゃんは1回に予防接種を3~4本打つことがあります。

しかし、それによって重篤な有害事象が増加すると言う報告は日本でも世界でも見られません。ご安心ください。

研究結果として、軽い副反応(発熱や局所の腫れなど)の可能性はありますが、ワクチンを接種することで病気を防ぐメリットが上回ります。

ワクチンの副反応について教えてください

ワクチンに共通する副反応としては、

- 軽微な副反応

- 生ワクチンによる原疾患と同じような症状

- 重篤な副反応

この3つに分けられます。

軽微な副反応

■接種部位の局所反応

- 痛み腫れ

- 発赤

- 硬結

などがあります。

■全身反応

- 発熱

- 倦怠感

- 頭痛

などがみられることがあります。

頻度が多いのは発熱と接種部位の腫れになります。

発熱については機嫌も良くミルクも飲めて元気でしたらワクチンによる熱は翌日に解熱するため受診の必要はありません。

しかし、

- 37.5度以上で機嫌が悪い

- ミルクも飲めない

- 元気がない

- 熱も翌日に続いている

こんな場合は、ワクチン以外の発熱の可能性もあります。必ず受診してください。

接種部位の腫れに関しては1週間ほどで改善します。

原則として受診の必要は特にありませんが、

- 痛みが強い

- 関節が動かしにくい

など、日常生活に支障がある際は受診するようにお願いします。

重篤な副反応

稀ではありますが重篤な副反応としてアナフィラキシーショックがあります。

当院ではこういった場合に備えて、摂取した後30分程度は、院内あるいは当院にすぐにお越しいただける距離で待機していただくようにしております。

ワクチンを接種してはいけない場合はどんなときですか?

ワクチンを接種してはいけない場合(禁忌)は以下の通りです。

- 重篤な急性疾患がある場合

- 当該ワクチンによるアナフィラキシーショックの起用がある場合

- 免疫抑制状態での生ワクチン接種

- 先天性免疫不全症候群、ステロイド、免疫抑制剤、抗がん剤投与中

- 輸血もしくはガンマグロブリン製剤投与後(十分な免疫効果が得られない)

- 妊娠中の生ワクチン(不活化ワクチンは接種可能)

食物薬物アレルギーにおける接種してはいけない場合はどんなときですか?

鶏卵アレルギー

- インフルエンザワクチンについて軽度のアレルギーであれば、インフルエンザワクチンは接種しても全く問題ありませんが、卵をたべて、アナフィラキシーショックを経験した方には接種できません。

- MR(はしか風疹)ワクチンは全く問題ありません。

抗菌薬アレルギー

- 麻疹、風疹、MR、ムンプス、水痘ワクチンはエリスロマイシン、カナマイシン、ストレプトマイシンを含有していますので、これらの薬剤にアナフィラキシーショックなどの重症なアレルギー反応を起こした方は接種禁忌となります。

どんな時に接種を見合わせ(延期)する必要がありますか?

日本では一般的に37.5度以上の体温の時は延期することになっています。

ただし、

- 軽症

- せきや鼻水程度

- 機嫌が良い時

こんな場合は、保護者の方と相談し接種も可能です。

小児は風邪をひきやすく、安易に延期しますと、髄膜炎、百日咳といったワクチンで予防できる病気にかかってしまうリスクが増えることがになります。

ご家族と十分に協議の上、早期の接種をお勧めしています。

もちろんこういった説明をしたうえで、延期を希望される場合はご意向に添いますのでご安心ください。

スケジュール管理が楽にできる方法はありますか?

乳児期は生ワクチン、不活化ワクチンと頻繁に接種するものがありますので、できるだけ同時接種をお勧めします。

接種が終わったタイミングで次の注射の仮予約をしていただくと、次回のワクチンの接種漏れがなくなります。

当院では、ワクチン接種の後、スタッフより次回のワクチンのアドバイスをさせていただいております。

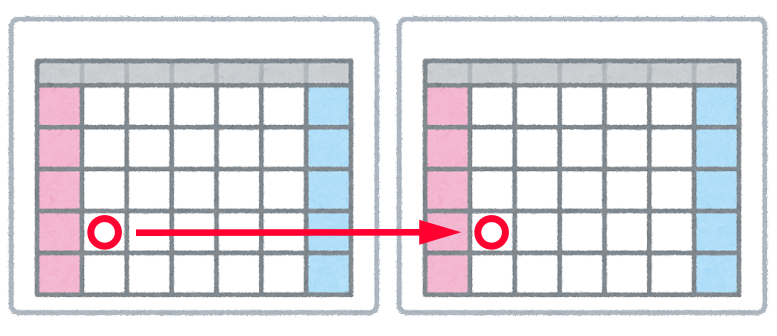

異なるワクチンの接種間隔はどうしたらいいですか?

生ワクチン

- BCG

- 麻疹風疹(MR)

- 水痘(水ぼうそう)

- ロタウィルス

- おたふく風邪

※こちらはBCGの針となります。

不活化ワクチン

- ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)

- プレベナー(肺炎球菌結合型)

- B型肝炎

- 四種混合(DPT-IPV)

- 日本脳炎

- 二種混合(DT)

- ヒトパピローマウィルス

- インフルエンザワクチン

日本では、接種ワクチンの間隔は下記のようになっています。

(例)4月20日の月曜日にロタウイルスワクチンを接種したら、4週間後の同じ月曜に2回めのロタウイルスワクチンを内服するなど

期限をすぎると接種できない予防接種はありますか?

ワクチンの種類によっては、上限の年齢が決まっていますので注意が必要です。

例えば下記のとおりです。

- ロタリックスは生後24週まで

- ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンは5歳未満

- 4種混合は7歳6ヶ月未満

- 「_ 歳 _ヶ月」までといった期限は誕生日によって違いますので注意しましょう。

予防接種は公費と言いまして、市町村が補助を出してくれるため無料で受けられるものがほとんどです。

しかしながら、公費で受けられる年齢を過ぎてしまうと自費負担になりますので注意してください。

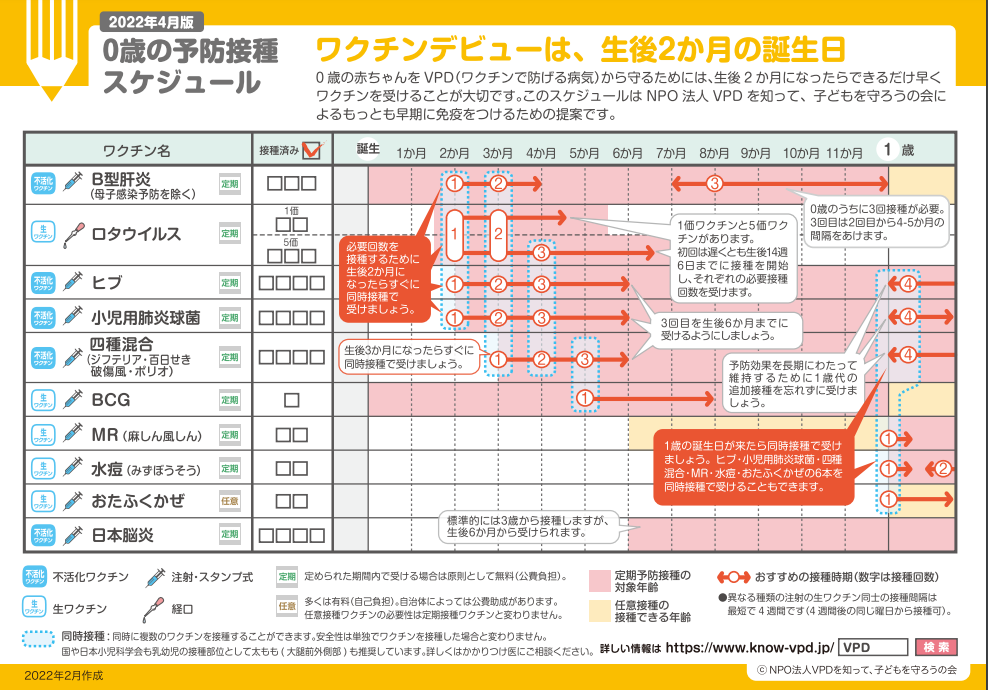

小児の予防接種スケジュールはどのようになってますか?

以下に、0~1歳までと、0~13までのワクチンスケジュールを掲載していますので、参考にしてください。

0歳~1歳までのワクチンスケジュール

上記表は「KNOW VPD!VPDを知って子どもを守ろう!」から出典

https://www.know-vpd.jp/dl/schedule_age0.pdf

※2022年2月時点のスケジュールです。変更、改定になることがありますので、ご自身で最新の情報を確認してください。

↑ 上のスケジュールを見ていただくとわかりますが、

早いと生後2ヶ月から

- ロタウイルスワクチン

- B型肝炎

- ヒブワクチン

- 小児肺炎球菌ワクチン

以上の 計4種類のワクチンが接種開始が可能です。

また、3ヶ月目には

- 4種混合も加わり

- 5種類のワクチンを同時接種可能です

このように、生後7ヶ月から8ヶ月目までが接種回数も多いため、お子さんそしてご家族の通院負担軽減、重症疾患予防のためにも、出来る限り複数同時接種をお勧めしています。

1歳になると、MRワクチン、みずぼうそうワクチン、おたふくのワクチンに加え、ヒブ、小児肺炎球菌ワクチン、4種混合の計6本を同時接種で受けることが可能です。

0歳~13歳までのワクチンスケジュール

※2022月2時点のスケジュールです。変更、改定になることがありますので、ご自身で最新の情報を確認してください。

上記表は「KNOW VPD!VPDを知って子どもを守ろう!」から出典しました。http://www.know-vpd.jp/dl/schedule_age0.pdf

当院のご案内 予約方法

ワクチンについては、在庫状況や、接種の可否の判断のため、直接電話でご予約、お問い合わせをお願いしています。不明な点があれば気軽にご相談ください。

電話番号 0475-36-7011

インターネット予約はこちらです。

当院の診療時間表

内科、小児科、皮膚科の一般診察、インフルエンザワクチンについてはネットから予約可能です。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

| 9:00-12:00 (受付8:45-11:45) |

○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ● | 休 |

| 14:30-15:30 | ○ | ※ 注 |

休 | ○ | ※ 注 |

休 | 休 |

| 15:30-18:00 (最終受付17:30) |

○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |

(受付8:45~13:00)

※注:火、金曜日の14:30-15:30の時間はワクチン、乳幼児健診専用になっています。(要電話予約 当日予約OK)

《休診日》

水曜、日曜、祝日休診

《小児ワクチン、乳幼児健診外来》

火曜日、金曜日の14:30~15:30乳幼児健診(生後3~6ヶ月、9~11ヶ月健診)・予防接種は完全予約制

乳幼児健診、ワクチン、健康診断は、事前の電話予約制になります。