熱中症の予防ポイント①

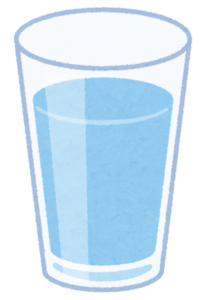

熱中症を予防するポイントの1つ目は、水分を摂取することです。

皆さん、これが第1に重要な予防策だと思っているでしょう。

先生、そんなことは分かっていますよ。

体を冷やしたり水分摂取は基本ですからね。

ただし、1つだけ落とし穴があるので注意が必要です。

私が過去に経験した60歳代の男性の患者さんの話です。

その方をAさんとします。

Aさんは、3か月前から仲間と約束していたゴルフに出かけました。

その日は5月下旬にしては暑く、日中30度を記録しました。

Aさんは以前に熱中症で意識が朦朧となり、

数日間病院に入院した経験がありました。

またなるのが怖いということで、朝から夕方まで

なんと10リットルもの水を飲み続けていたそうです。

その結果、意識障害とけいれんで救急車で病院に運ばれました。

その方は無事に意識が回復されたのですが、

なぜ10リットルも水を飲み続けていたのでしょうか。

実はこの方は、糖尿病があり、主治医からはできるだけスポーツドリンクは飲まないで、

水や麦茶などを飲むようにと言われていました。

10リットルの水を飲み続けた結果、熱中症が原因ではなく

他の原因で病院に搬送されてきたのです。

ヒントはこの患者さんが朝からものすごい汗をかいていたということです。

水だけを飲んでいたことがヒントになります。

その原因は低ナトリウム血症、つまり塩分が足りなかったのです。

暑い環境にいると汗が自然に出てきます。

汗が流れて口に入った時には、塩辛いと感じますよね。

人の血液の中にはナトリウムをはじめ、

カルシウムやカリウムといった様々な成分が含まれています。

これらは医学用語でイオンと呼ばれ、筋肉を収縮させるなどの大事な役割があります。

その中でも塩分を構成するナトリウムは、血液の中に一定の濃度になるように

厳密にコントロールされています。

その塩分がどんどん流れていっているのに水ばかり飲んでいると、

血液が水で薄められて血中のナトリウム濃度が下がってしまいます。

これを低ナトリウム血症と言います。

この低ナトリウム血症も意識障害や痙攣の原因になります。

血中の薄まってしまったナトリウム濃度を元に戻すために、

さらに尿量を増やして水を排出することになります。

これによって脱水が進み、熱中症が重症化するという悪循環にはまってしまいます。

熱中症の予防ポイント②

塩分と水分を同時に取ることが熱中症予防のポイントです。

先ほどゴルフをしている方が10リットルの水を飲んで

意識障害、けいれんを起こしたのは極端な例ですが、

ものすごく汗をかいているわけでなければ、水や麦茶などでも十分です。

しかし、極端に汗をかいた状態が長く続くと、

塩分が失われてしまいますから、

汗をかいている方は水と同時に塩分もしっかり取ることが重要です。

このために良いとされている飲み物があります。

大人の場合はOS-1、乳幼児だとアクアライトです。

これらの飲み物が勧められている理由は、

ナトリウム濃度とブドウ糖の濃度がちょうど良い具合に調整されているためです。

このバランスによって小腸からの水分の吸収が速く、なります。

ただOS-1やアクアライトは飲みづらい方もいるため、

その場合はポカリスエットやアクエリアスといった

一般的なスポーツドリンクでも良いと思います。

実際、医学的研究によれば、ポカリスエットやアクエリアスなどの

スポーツドリンクとOS-1やアクアライトを比較した場合、

熱中症のなりやすさについて大きな差はなかったという研究結果があります。

一応、熱中症のガイドラインでもスポーツドリンクでもいいとされています。

皆さんご存じのように、スポーツドリンクは糖分が多いので、

たくさん飲むとそれなりのカロリーをとってしまいます。

例えば、糖尿病がある人が毎日たくさんのスポーツ飲料を飲んでいると、

血糖値が急上昇する傾向がありますから、そういう方は

糖尿病の合併症が出やすくなることにも注意が必要です。

持病を持つ方は主治医の先生とよく相談して決めていくことが重要です。

ここまで塩分と水分を同時に摂ることが大事だということをお話ししました。

そして糖尿病の人はスポーツドリンクの飲みすぎに気をつけましょう。

基本的にバランスの良い食事をしている人は十分な塩分が取れていますから、

外にいて大量に汗をかかないのであれば、水や麦茶などで十分です。

熱中症予防のポイント③

熱中症予防の3つ目のポイントは湿度にも注意することです。

皆さんも体感されいることかと思いますが、

気温が30度でも湿度が20~30%の場合は、

からっとしていてそこまで暑くないなと感じることがあるでしょう。

逆に気温がそれほど高くないのに、

湿度が80%以上と蒸し蒸ししている場合は、大変不快で暑苦しいと感じます。

熱中症を予防するためには、気温だけでなく湿度にも注意を払うことが非常に大切です。

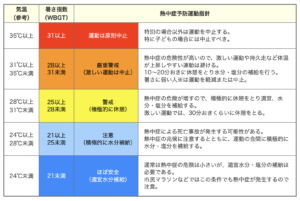

これは気温だけでなく湿度や太陽の光も考慮して計算される暑さの総合的な指数です。

この指数が高くなればなるほど、体の中に熱がこもりやすくなり、

熱中症のリスクが高まります。

このWBGTスコアが31以上になると、高齢者においては安静にしていても、

危険性が大きいので外出はなるべく避け、涼しいところにいるべきです。

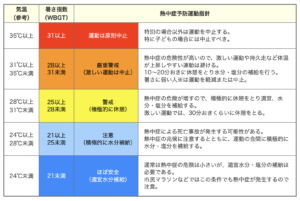

こちらが運動する時のそれぞれの暑さ指数と対応策が書いてあります。

こちらは日常生活の中での暑さ指数と

それぞれのレベルでの注意点や対応策が記載されています。

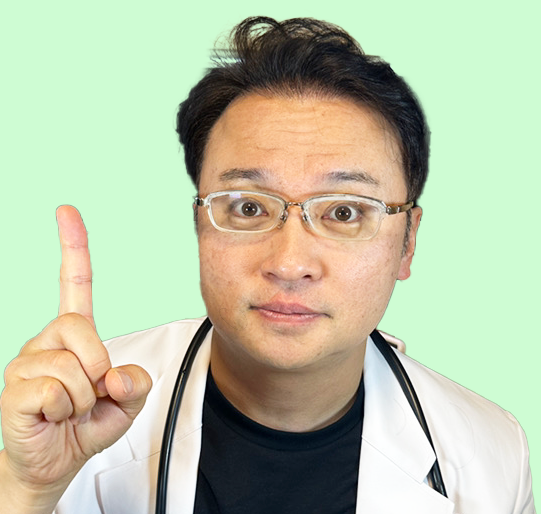

私も外来で患者さんには気温と湿度が両方分かる温湿度計を

家に置いておくことをおすすめしています。

気温と湿度を測れるようにしておくことは、予防においてとても大切なポイントです。

Amazonやホームセンターに行くと売っていますので、

まだ見ていない方はぜひお勧めしたいと思います。

熱中症の予防法のポイント

1つ目は脱水にならないようにしっかりと水分を取ることです。

2つ目は塩分も同時に摂ることです。

大量に汗をかいた場合は体中から塩分も失われてしまいますから、

同時に塩分をしっかり取りましょう。

3つ目は暑さだけでなく湿度にも気をつけることが大事です。

特に気温と湿度で簡単に分かる暑さ指数も目安になります。

この3つを守れば、熱中症はかなりの確率で予防できます!