「粉瘤(アテローム)」の原因と正しい対処法

「いつの間にか、背中やお尻、耳の後ろなどに、ぽっこりとしたしこりができている…」

「痛みはないけど、触るとコリコリして気になる…」

そんな経験はありませんか?

そのしこりの正体は、もしかしたら「粉瘤(ふんりゅう)」、または「アテローム」と呼ばれる、非常にありふれた皮膚のできものかもしれません。

この記事では、「粉瘤って一体何?」「放置しても大丈夫なの?」といった疑問にお答えし、正しい知識と対処法について分かりやすく解説します。

そもそも「粉瘤(ふんりゅう)」とは?

粉瘤とは、ひと言でいうと「皮膚の下にできた袋」です。

本来、皮膚の表面から垢(あか)として自然に剥がれ落ちるはずの角質や皮脂などの老廃物が、何らかの原因で皮膚の下にできた袋の中に溜まってしまい、しこりのように盛り上がったものです。

決して珍しいものではなく、誰の体のどこにでもできる可能性があります。

この記事の共同監修・執刀医

あまが台ファミリークリニック

医師:今西 俊介

- 外科専門医

- 消化器外科専門医

- 内視鏡外科技術認定医

目次

【粉瘤の主な特徴】

- 顔、首、背中、お尻など、全身どこにでもできる

- 初期は痛みやかゆみがないことが多い

- 大きさは数ミリの小さいものから、10cmを超えるものまで様々

- 中央に「へそ」と呼ばれる黒い点が見えることがある

- 強く押すと、臭いニオイのするドロドロとした内容物が出てくることがある

「良性のできもの」なのに、なぜ治療が必要?放置するリスクとは

「悪いものではないなら、放っておいてもいいのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、粉瘤の放置には、以下のようなリスクが伴います。

1. 徐々に大きくなる

袋の中には老廃物が溜まり続けるため、時間をかけて少しずつ大きくなる傾向があります。小さいうちは気にならなくても、大きくなると見た目が気になったり、服に擦れて不快に感じたりすることがあります。

2. ある日突然、炎症を起こして激しく痛む

粉瘤の袋の中に細菌が侵入すると、感染を起こして「炎症性粉瘤(えんしょうせいふんりゅう)」という状態になることがあります。

こうなると、急に赤く大きく腫れあがり、ズキズキとした強い痛みを伴います。ここまで悪化すると、治療が複雑になり、傷跡も残りやすくなってしまいます。

3. 自分で潰すのは絶対にNG!

気になって自分で潰そうとする方がいますが、これは絶対にやめてください。

無理に中身を出すと、皮膚の下で袋が破れて炎症がさらに悪化したり、皮膚に大きなダメージを与えてしまったりします。きれいに治すつもりが、かえって醜い傷跡を残す原因になってしまうのです。

粉瘤をきれいに治すための、たった一つの正しい対処法

では、粉瘤ができてしまったらどうすれば良いのでしょうか。

答えはシンプルで、「外科医師のいる専門の医療機関に相談すること」です。

粉瘤は、薬で治したり、自然になくなったりすることは、ほとんどありません。

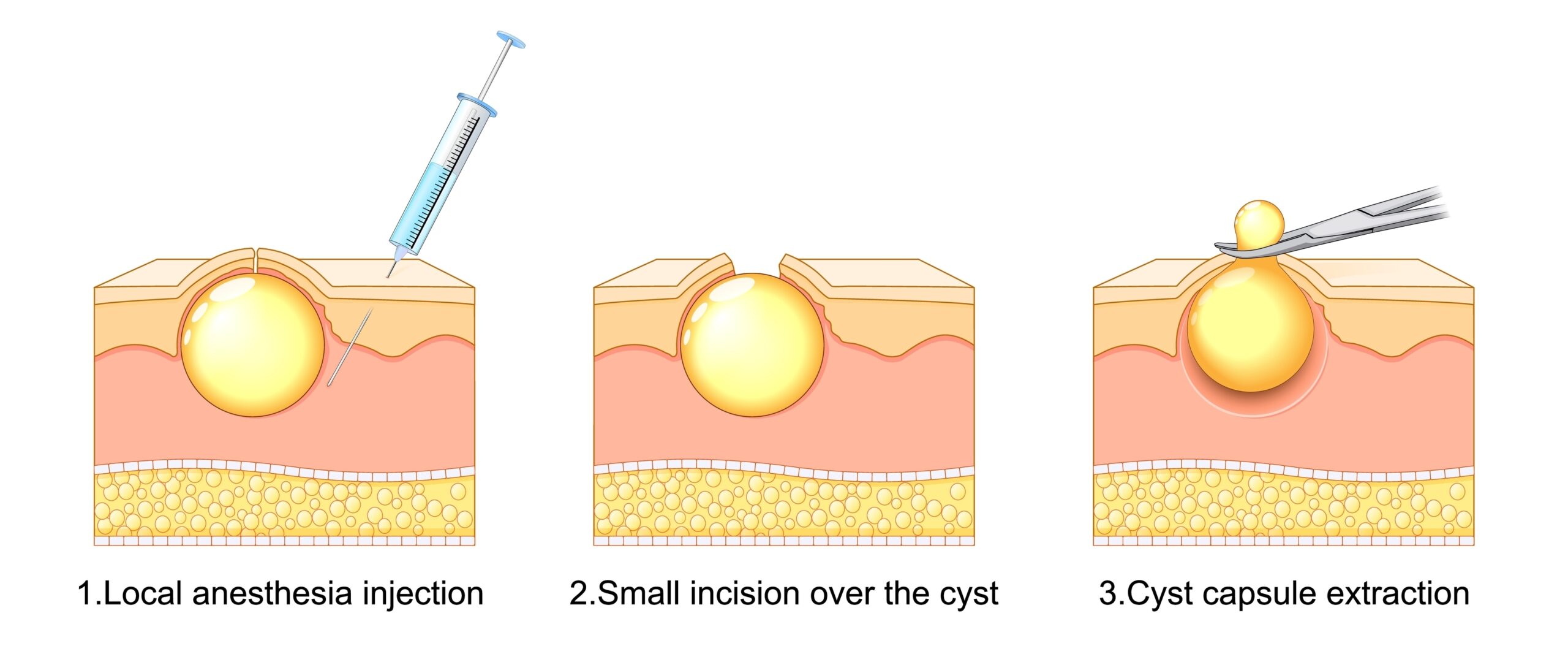

根本的に治すためには、原因となっている「袋」そのものを、手術で完全に取り除く必要があるのです。

時々、「皮膚科で膿を出してもらった」という方がいますが、これは炎症を抑えるための一時的な処置です。原因である袋が残っている限り、またそこに老廃物が溜まり、何度でも再発を繰り返してしまいます。

「再発させない」ためには、「袋ごと摘出する」根本治療が不可欠なのです。

まとめ:気になるしこりは、早めに専門医へ

ここまで読んで、粉瘤がどんなもので、なぜ早めの対処が大切なのか、お分かりいただけたかと思います。

- 粉瘤は、皮膚の下にできた袋に老廃物が溜まったもの

- 放置すると、大きくなったり、痛みを伴う炎症を起こしたりするリスクがある

- 根本的に治すには、原因である「袋」を取り除く手術が必要

もし、ご自身のしこりが「粉瘤かもしれない」と不安に感じていたり、再発しないための根本的な治療についてもっと詳しく知りたいと思われたりしたなら、ぜひ一度専門医にご相談ください。

小さく、炎症が起きていないうちの治療が、最もきれいに、そして体への負担も少なく治すための鍵となります。

再発させない粉瘤の「日帰り手術」について

当院では外科医による粉瘤の根本治療(日帰り手術)を専門的に行っております。

どのような流れで手術を行うのか、費用や傷跡のことなど、患者様の不安にお答えする詳しいページをご用意しました。

千葉県の茂原市や長生郡周辺でしこりにお悩みの方は、ぜひ一度ご覧ください。

【⚠️必ずご確認ください】手術の対象と保険適用について

当院では、トラブル防止と安全確保のため、以下の基準を設けております。ご来院前に必ずご確認ください。

❌ 手術の対象外となる部位

現在、今西医師による「顔面(顔)」のほくろ手術は行っておりません。

顔面は傷跡が目立ちやすく、美容的な観点での高度な専門性が求められるため、形成外科専門の医療機関へのご相談をお勧めしております。

※首、背中、腕、足などの「体」のほくろ・しこりは対応可能です。

❌ 保険が適用されないケース(自費)

健康保険は「病気の治療」にのみ適用されます。以下のような場合は保険適用外(自費診療)となります。

- 「見た目をきれいにしたい」など、美容目的のみの場合

- 悪性の疑いがなく、日常生活に支障(痛み、出血、引っかかり等)がない場合

- レーザーによる除去をご希望の場合(当院では行っておりません)

※保険適用になるかどうかは、医師が診察した上で医学的に判断いたします。

関連ブログ