目次

睡眠時無呼吸症候群Sleep Apnea Syndrome SASについて

今回は睡眠時無呼吸症候群(SAS)について解説していきます。

- いびきがうるさいと言われる

- 眠っている時呼吸が止まっている

- しっかり寝ているのに日中に強い眠気、疲れを感じる

- 夜中に何度もトイレへ行くことがある

- 熟睡できているかんじがしない

上記の症状に1つでも当てはまる方は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。

当院ではご自宅で精密検査までできる環境を整えており、睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断が確定した場合、CPAP(シーパップ)治療を導入しております。

音も静かでAI機能があるので、睡眠時の不快感も軽減されています。

オンライン診療のお知らせ(初診、再診の方対象)

ご自宅や職場からスマホ、PCを使って診察を受けられるため、通院負担を軽減し、より便利に受診いただけます。

当院で睡眠時無呼吸症候群の診断をされた方は、再診からオンライン診療が可能です。

当院から受け取った再診コード(8桁の英数字またはQRコード)を入力する必要があります。

下記のバナーからお問い合わせください。

睡眠時無呼吸症を放置するリスク

睡眠時無呼吸症候群になった状態を放置していると下記のようなリスクがあります。

交通事故

集中力・記憶力の低下

日中の眠気

生産性の低下

うつ

心筋梗塞 狭心症

脳卒中

高血圧

糖尿病

心不全

不整脈

夜間突然死

リスクとして、脳卒中は3.51倍、高血圧は2.14倍、心不全はなんと4.3倍にもなります。

高血圧の3割、心不全や治療に反応しない高血圧の8割、糖尿病では4割もの方に睡眠時無呼吸症候群が合併しているといわれています。

睡眠時無呼吸症候群がもたらす社会的影響

社会的影響として、交通事故や災害事故を起こす危険性が高くなります。

2003年2月26日に、山陽新幹線の運転手が居眠り運転を起こす事例がありました。

その後の検査により運転手がOSASであることが判明し、OSASへの注目が集まるようになりました。

またご本人の生活の質を下げることはもちろんのこと、本人のみならずベッドパートナーの生活の質にも悪影響を起こすことが報告されています。

認知機能の低下、心血管障害、パートナーへの影響・・・

悪影響がたくさんあってびっくりです

ですので、睡眠時無呼吸症候群の自覚症状がなくても、スクリーニング検査をすることが大変重要です。

睡眠時無呼吸症候群の検査について

PSG:終夜睡眠ポリグラフ検査 入院あるいは自宅で行う睡眠時無呼吸の精密検査

簡易検査:自宅で比較的簡単に施行できる睡眠時無呼吸の検査

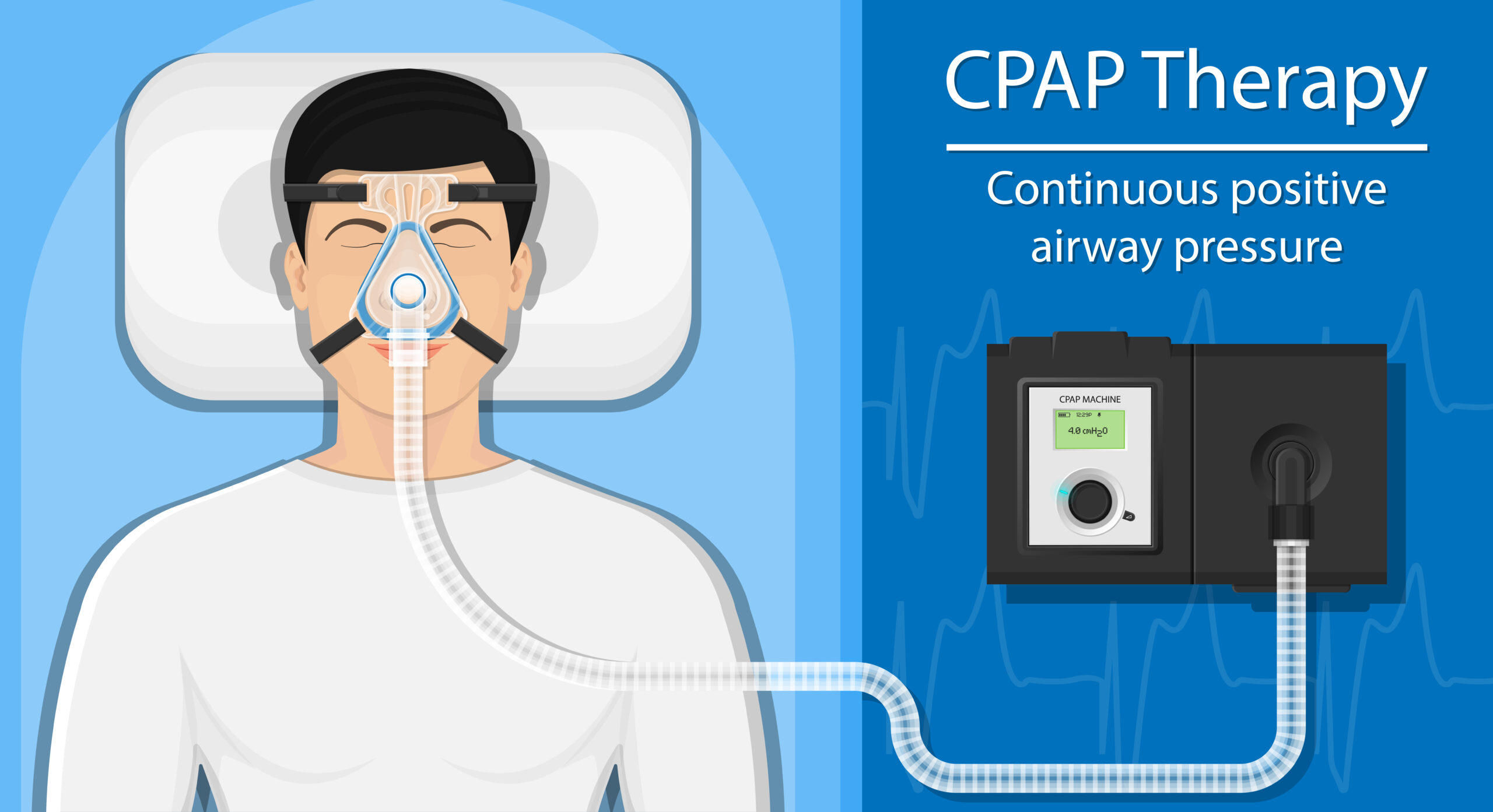

CPAP:経鼻的持続陽圧呼吸療法。閉塞性睡眠時無呼吸タイプに有効な治療法として、国内で最も普及している治療方法

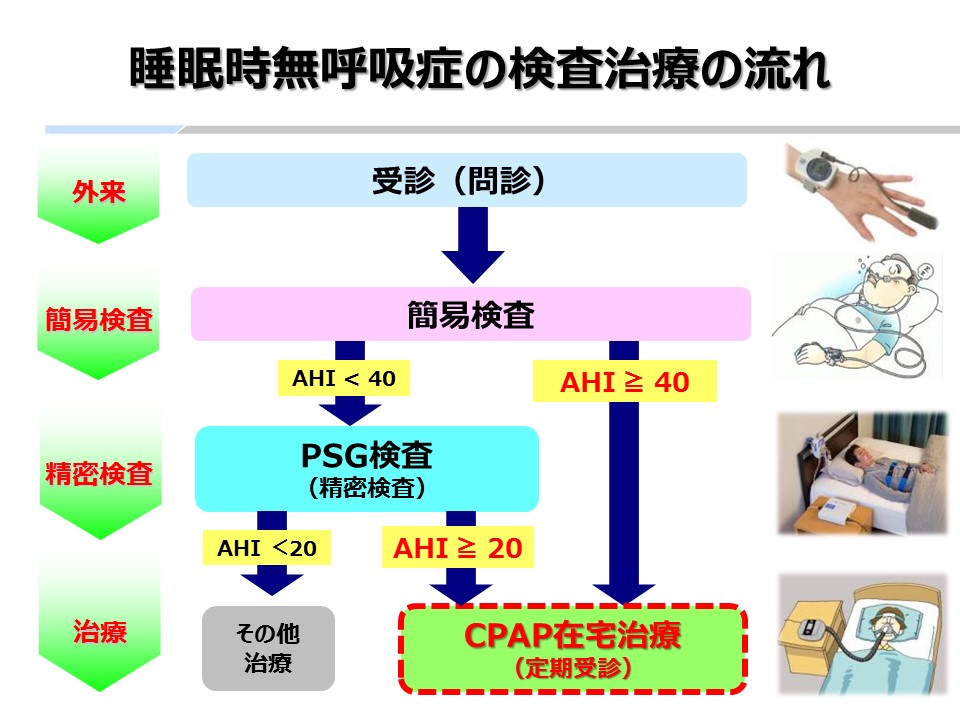

1.問診で睡眠時無呼吸症候群が疑わしいか確認します。

当院では、まず問診で眠気やに睡眠中のいびきなどの症状確認し、睡眠時無呼吸症候群が疑わしいかどうか確認します。

2.簡易検査をご自宅に発送します。

問診で疑わしい場合は、メーカー側から「簡易検査機器」を宅急便(ヤマト運輸)でご自宅またはご希望の場所に発送します。

発送に際して、メーカー側から連絡をさせていただく場合もあります。

3.手順書に従って都合の良いときに実施します。

検査機器がご自宅に到着したら、検査機器に附属されている手順書に従って測定をお願いします。測定後、検査機器は同封の伝票(着払い伝票)を使用して返却してください。検査機器の貸出期間は原則1週間です。

4.結果のレポートが当院に届きます。

検査をおえて、星医療酸器に検査機器を返送後、3日から5日前後で結果レポート作成し医療機関にお届けします。

5.検査結果を医師から説明

検査結果を医師から説明します。今後の方針については、医師と相談して決めていきます。

◆簡易検査でAHIが40以上の場合は、CPAPという治療適応になりますので、機械を貸し出して自宅での治療開始になります。

◆簡易検査の結果、AHIが、40以下の場合は、自宅でのPSGという精密検査機器を貸しだします。

◆PSGにおいて、AHIが、20以上の場合はCPAP治療の適応になりますので、当院から機器を貸しだして早速治療を開始する流れとなります。

睡眠時無呼吸症候群を改善することのメリット

- 睡眠の質の向上:より深い睡眠が得られ、疲れが取れやすくなります。

- 日中の眠気解消:日中の眠気や疲労感が減り、注意力や集中力が向上します。

日常生活や仕事に対する意欲が高まり、活動的な生活が送れるようになります。 - 健康リスクの低減:高血圧、心疾患、脳卒中、糖尿病などのリスクリスクを減少させることができます。

- 体重管理:ホルモンバランスが整い、体重管理がしやすくなることがあります。

睡眠時無呼吸症SASの定義とは?

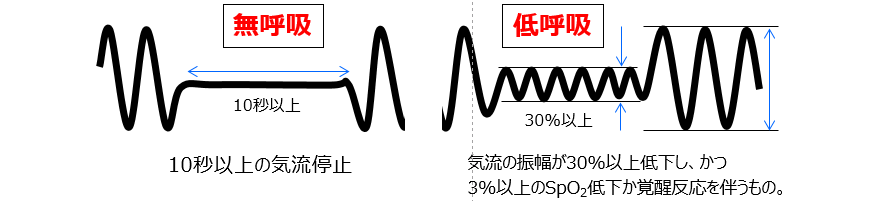

一般的に重症度はAHI (Apnea Hypopnea Index)無呼吸低呼吸指数で表します。

1時間に10秒以上の無呼吸・低呼吸(呼吸が浅く・弱くなる状態)が発生する回数

AHIが5回以上認められ、日中の眠気などの症状がある場合に、AHI15回以上では症状がなくてもOSASと診断されます。

無呼吸(Apnea): 10秒以上の気流の停止

低呼吸(Hypopnea): 気道が完全に閉じるのではなく、狭小化のために換気量が少なくなった状態。換気の30%以上の低下に、3%以上のSpO2低下、あるいは覚醒反応を伴うものです。

重症度分類

正常 AHI 5以下

軽症 AHI 5-15

中等症 AHI 15-30

重症 AHI 30以上

どんな人が睡眠時無呼吸症になりやすいですか?

睡眠時無呼吸症の危険因子としては

家族歴

首が太い

アルコールや睡眠薬の常用、

中年

タバコを吸っている

男性

鼻閉

などが挙げられます。

肥満の人は、正常体重の人と比較すると4倍ほどこの病気になりやすくなります。

同じように首周りが太い人もリスクがあります。

首周りが男性では43センチ以上、女性の場合38センチ以上だとリスクが増加します。

性別に関しては男性では2倍のリスクがあり、年齢においても中年以上でリスクが増えます。

また家族の人にいびきや無呼吸がある人も可能性があります。

喫煙も粘膜に炎症を起こすため気道が狭くなり3倍ほどリスクが増えると言われています。

睡眠時無呼吸症候群の症状は?

呼吸が睡眠中に止まる

昼間の眠気あるいはだるさ

いびき

熟眠感がない

不眠

夜間頻尿

集中力の欠如

記憶力の低下

性的欲求の減退

イライラする

睡眠時無呼吸症の特徴的な症状として上記のようなものがあります。

わかりやすい症状としては、大きくて頻回ないびきです。

なお、女性の睡眠時無呼吸症は男性と異なり、日中の眠気はいびきを伴わない場合が多く、第三者に、指摘されないことも多いとされていますので診断の際には注意が必要です。

性的欲求が低下することがあります。

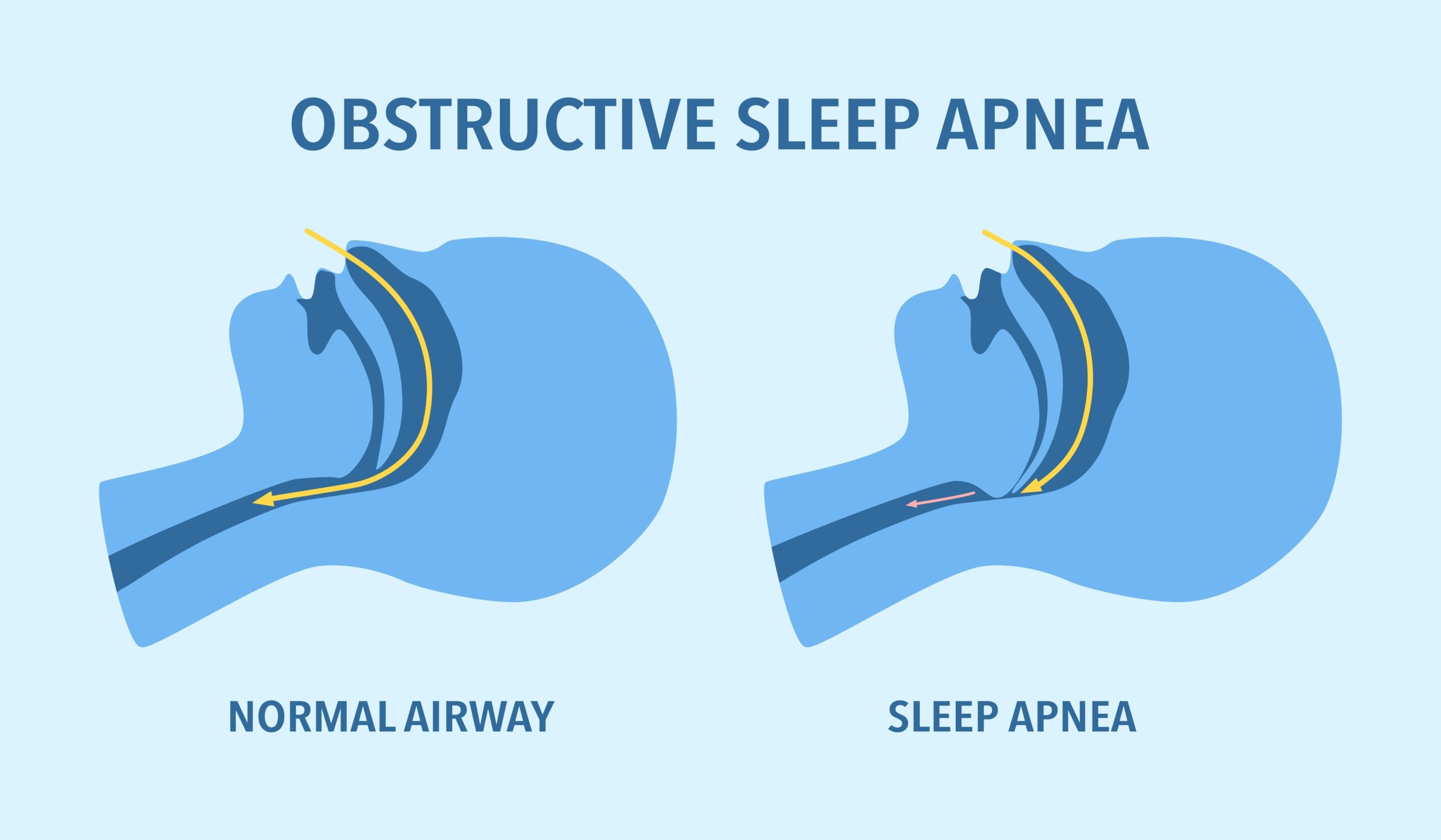

いびきをかくということは?

いびきは、空気の通り道(のど)が狭くなり、そこを発気が通る時にのどの連が振動することによって生じる音です。

つまりいびきをかくということは、気道が狭くなっている証拠といえます。

なぜ気道が狭くなる?

仰向けで褒ると、重力により舌や軟口蓋が落ち込み、気道が狭くなります。

睡眠時は、のどの周囲の筋肉の緊張もゆるみがちになります。

②舌が重い(肥満)

③顎が後退している、扁桃腺肥大がある、軟口蓋が長い(形態的問題)

④口呼吸

などの理由で気道がふさがったり、狭くなります。

また口呼吸をしていると舌が落ち込みやすくなります。

日本人は睡眠時無呼吸症が多い?

ここ20年位で、閉塞性睡眠時無呼吸症OSAの患者さんは増えてきています。日本人では、一般に顎が小さいので標準体重の方でもOSAになる可能性があります。

2006年の日本における閉塞性睡眠時無呼吸症の研究では閉塞性睡眠時無呼吸患者の平均の身長体重比(BMI)は27.7で、欧米に比べ低い値です。

睡眠時無呼吸症候群SASのタイプについて

睡眠時無呼吸症候群は、3つのタイプに分けられます。

■閉塞性睡眠時無呼吸:OSA(Obstractive Sleep Apnea)

上気道の閉塞による無呼吸タイプ(肥満患者、生活習慣病患者に多くみられる)

呼吸努力は認められるが、無呼吸の状態

■中枢性無呼吸:CSA(Central Sleep Apnea)

呼吸中枢に障害が見られる無呼吸タイプ(心不全患者に多くみられる)

呼吸努力を認めない、無呼吸の状態

■混合型

上記2つのタイプが混ざったタイプです。

睡眠時無呼吸症にならないために予防はどうしたらいいですか?

太りすぎないことが重要です。SASは喉や首まわりの脂肪沈着がその発症に大きく関与します。いまは、SASでなくても、顎の大きさによっては少しの体重増加がSASにつながる可能性もありますので、適正体重を目指すよう心掛けましょう。すでに治療中の方にとっては、やせることは治療の一環になります。

アルコールを控えましょう。

お酒を飲んだ日にはいびきをかいてしまう。。。

これは、アルコールによって首周りの筋肉が弛緩するためです。首や喉まわり、上気道を支える筋肉も例外ではなく、上気道が狭くなる結果、いつもはないいびきが生じるのです。ただでさえ寝るときは筋肉が緩んでいますので、アルコールが加わればさらに無呼吸に陥るリスクを高めることになります。

定常的な寝酒などは控えるのが賢明です。

アレルギー性鼻炎に要注意

アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎などの鼻症状がある場合は、本来の鼻呼吸がしにくく口呼吸になるケースがあります。口呼吸の結果、鼻呼吸のときよりも咽頭が狭くなるため上気道が閉塞しやすい状態になります。口呼吸はSAS以外にも様々な病気との関連が示唆されているので、その意味でも鼻呼吸は重要です。

当院ではアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎の治療もしています。気軽にご相談ください。

睡眠薬には悪化因子の一つです。

睡眠薬の多くは無呼吸症状を悪化あるいは助長させます。

自己判断での服用は避け、主治医とよく相談することが大切です。日中運動をする、寝る前のカフェインは控えるなど、寝付きやすい工夫をおすすめします。

寝姿勢の工夫をしましょう。

仰向けで寝るよりも、横向きで寝ると上気道の閉塞を軽減できる場合があります。

抱き枕などを使って横向きで寝られる工夫をしてみるのも良いでしょう。

代表的な対症療法としてCPAP治療とマウスピース、根治療法としての外科的手術の三つがあります。

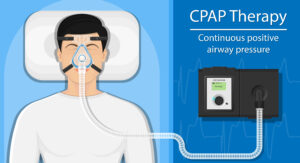

CPAPとは?

CPAP療法とは、continuous positive airway pressureの頭文字をとってCPAP療法(経鼻的持続陽圧呼吸療法)と呼ばれています。閉塞性睡眠時無呼吸タイプに有効な治療法として、国内で最も普及している治療方法になります。

CPAP療法は、寝てる間の無呼吸を防ぐために気道に空気送り続けて気道を開存させておくというものです。

CPAP装置からやチューブを伝って鼻に装着したマスクから気道へと空気が送り込まれます。

鼻にマスクをつけて空気が送られてくる状況で眠れる?

と思われるかもしれませんが、医療機関で適切に設定された機器を使って鼻マスクを正しく装着できているかかどうかが重要なポイントになります。

そのため医療機関に一泊入院して治療に適した機器設定を行う場合もあります。治療は毎日のことなので使い方でわからないことがあれば、コツがつかめるようになるまで気軽に相談してください。

機器の保守管理やマスク・エアーチューブなど治療に必要な消耗品については対応メーカーが対応させていただきます。

CPAPを始めたら

CPAP治療を開始して不安に思うこと、困った事は早めに医師に相談してください。

鼻マスクがつきにくい、CPAP装置から送られる空気の圧力にうまく慣れることができないなどの場合は、マスクフィッティングをやり直したり鼻マスクの種類やCPAP装置の設定を書いたりすることで改善が期待できます。毎日のことなのでより快適に治療を続けられる工夫をしましょう。

定期的に医療機関を受診しましょう。保険でCPAP治療受けるには定期的な受診が必要なります。

特にCPAP治療開始後、間もない頃は治療への不安や疑問も多いと思います。定期の一気な受診のときにそれらを直接医師と相談して解決できればより快適な治療が望めます。

体調変化や治療状況とその効果を医師と確認することがその後の治療継続にも役立ちます。

検査にかかる費用はどれくらいですか?

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査には健康保険が適用されます。

ただし、高血圧・糖尿病・心不全・不整脈などの合併症の状況についても併せて検査治療をする場合もあり、その場合は費用負担が変わりますのでご了承ください。

3割負担の方の検査費用の一例

簡易検査 簡易検査2,700円

終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG) 10,440円

※初診料・再診料の他、入院を伴う場合、または別の検査を併せて行う場合などは状況に応じて別途費用がかかります。(詳しくは医療機関へお問合せ下さい)

CPAPにかかる費用はどれくらいですか?

SASと診断された場合には治療にも健康保険が適用になります。

CPAP治療を続けるには定期的な外来受診が必要になります。マウスピースの場合もその後の通院頻度について相談が必要です。

外科的手術の場合は状態や適用される手術によって費用も異なってきます。

3割負担の方の治療費用の一例

CPAP治療 月4500円程度

ご予約はこちらから

当院では、24時間いつでもネットから来院の予約が可能です。

また、初診・検査からオンライン診療もご利用いただけます。

お好きな方法で、簡単にご予約いただけます。

ご来院・オンライン診療、どちらもお気軽にご利用ください。

お電話からもお問い合わせいただけます。

クリニック電話番号:0475-36-7011