- 家族や妻にいびきがうるさいと言われるし…いびきの原因がしりたい!

当院でしたら、上記の疑問、悩みが解決できるかもしれません。

ページの内容(目次が非表示の場合は、青い「表示」ボタンクリックするとご覧になれます。)

目次

いびきの原因とは?自分で出来る改善方法!【いびきを放置していませんか?心臓・脳にも影響する睡眠障害】

こんにちは。医療法人社団 緑晴会 あまが台ファミリークリニック院長の細田俊樹です。

私自身はプライマリ・ケア 総合診療を専門に医師として25年目になります。

クリニックを開業して5年以上が経ちますが、現在では年間延べ15,000以上の患者さんを治療しております。

今回は、外来でよく質問される「いびき」について解説していきます。

私は毎日家族からいびきがうるさいと

文句を言われるんですよ。

ついには妻がリビングで寝るようになりました。

それはお辛い状況ですね…。

今回はいびきの原因と、自分でできる対策を紹介します!

そもそもいびきとは?

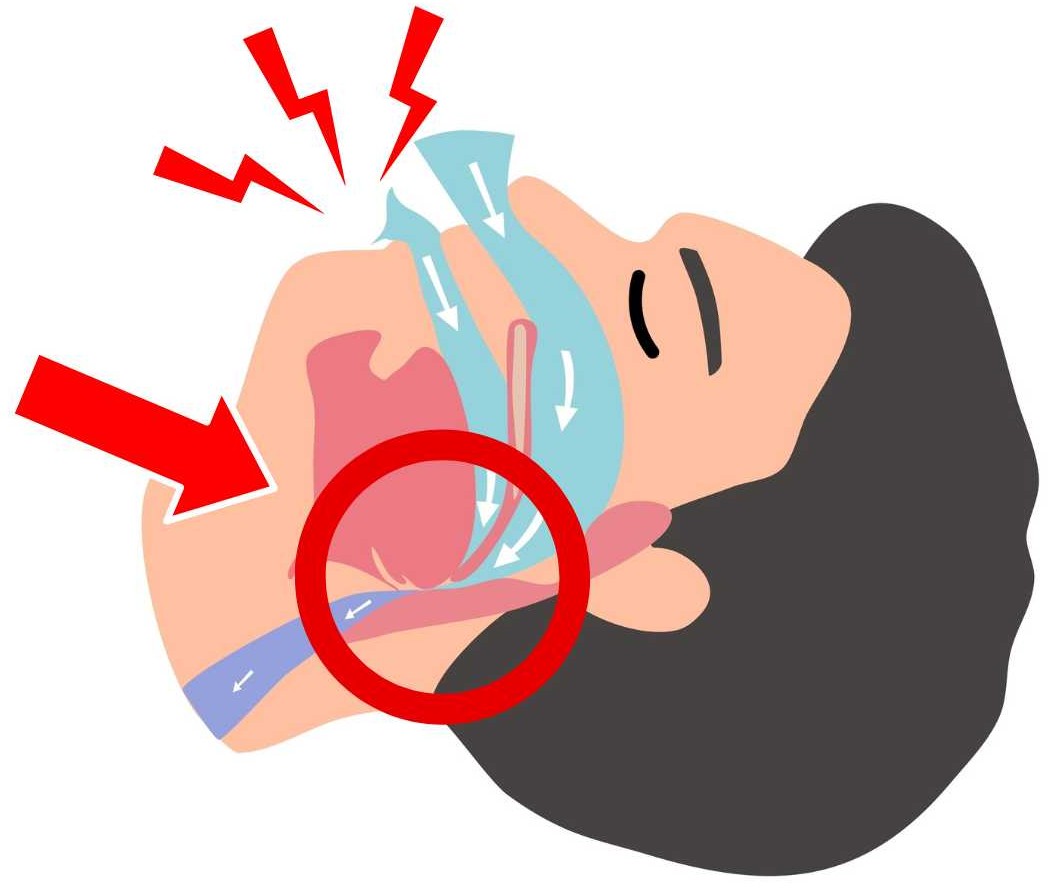

さて、そもそもいびきはなぜ起こるのでしょうか?

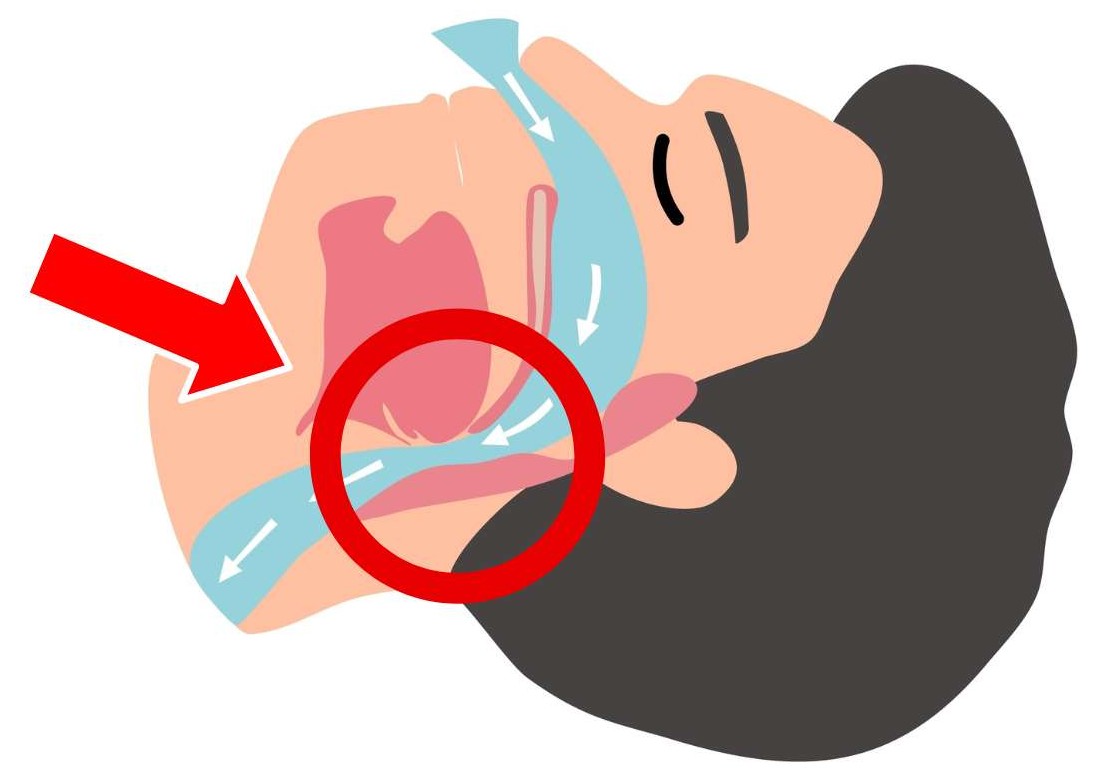

いびきは、睡眠中に重力の影響で気道が閉塞された状態で呼吸をすることにより、空気が通過する際に振動し、音として聞こえる現象です。

なぜ気道が狭くなってしまうんでしょうか?

考えられる要因は多数あります。

自分が当てはまるかチェックしてみてくださいね。

いびきを引き起こす要因とは?

❶肥満による喉の圧迫

肥満になると、首や喉、舌など気道の周囲に脂肪がつき、気道が狭くなります。(※1)

その結果、いびきが発生します。

❷年齢とともに筋力が弱くなっている

高齢の方は、口回りや気道の筋力の低下などにより、重力による影響を受けやすくなり、舌や上気道が喉の方に落ち込みます。(※2)

その結果、いびきをかきやすくなります。

確かに、最近は体重が気になりますし、

40を過ぎてから急にいびきが酷くなった気がします。

そのような方、とても多いんですよ。

他にも以下のような要因が挙げられます。

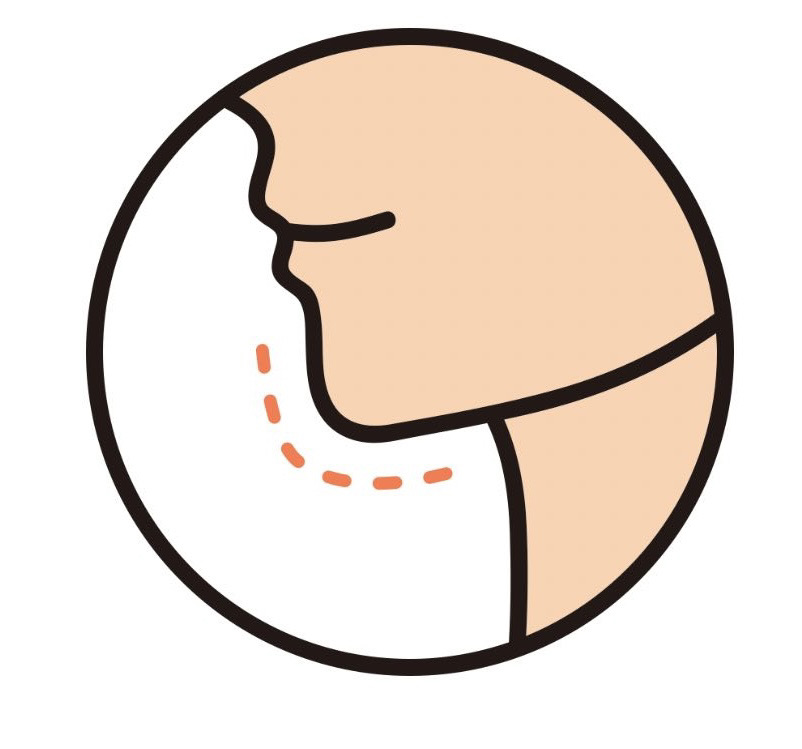

❸顔や体の骨格の問題

顎が小さく、のどが狭いなど、骨格そのものがいびきの原因となっていることがあります。

顎が小さいと、舌が喉の方に落ち込みやすく、呼吸時に喉の通り道が狭くなります。(※3)

これにより、空気の流れが悪くなり、いびきが発生しやすくなります。

また、扁桃腺やアデノイドが大きいことも要因になったりします。

※アデノイドとは、鼻と喉の間にあるリンパ組織のかたまりで、咽頭扁桃とも呼ばれます。

❹口呼吸になっている

口呼吸をすると舌が落ち込み気道が狭くなるため、いびきをかきやすくなります。

また、口呼吸により喉が乾燥し、さらにいびきが悪化することもあります。

起床時に口が乾いている人は、口呼吸の可能性が考えられます。

❺アルコール、薬、喫煙の影響

飲酒や薬には筋肉を弛緩させる作用があり、特に喉の筋肉が緩むことで気道が狭くなります。(※4)

タバコは、鼻やのどの粘膜が炎症を起こしやすくなり、扁桃腺などが腫大するために空気の通り道が狭くなります。(※5)

これにより、空気の通り道が狭くなり、いびきが発生しやすくなります。

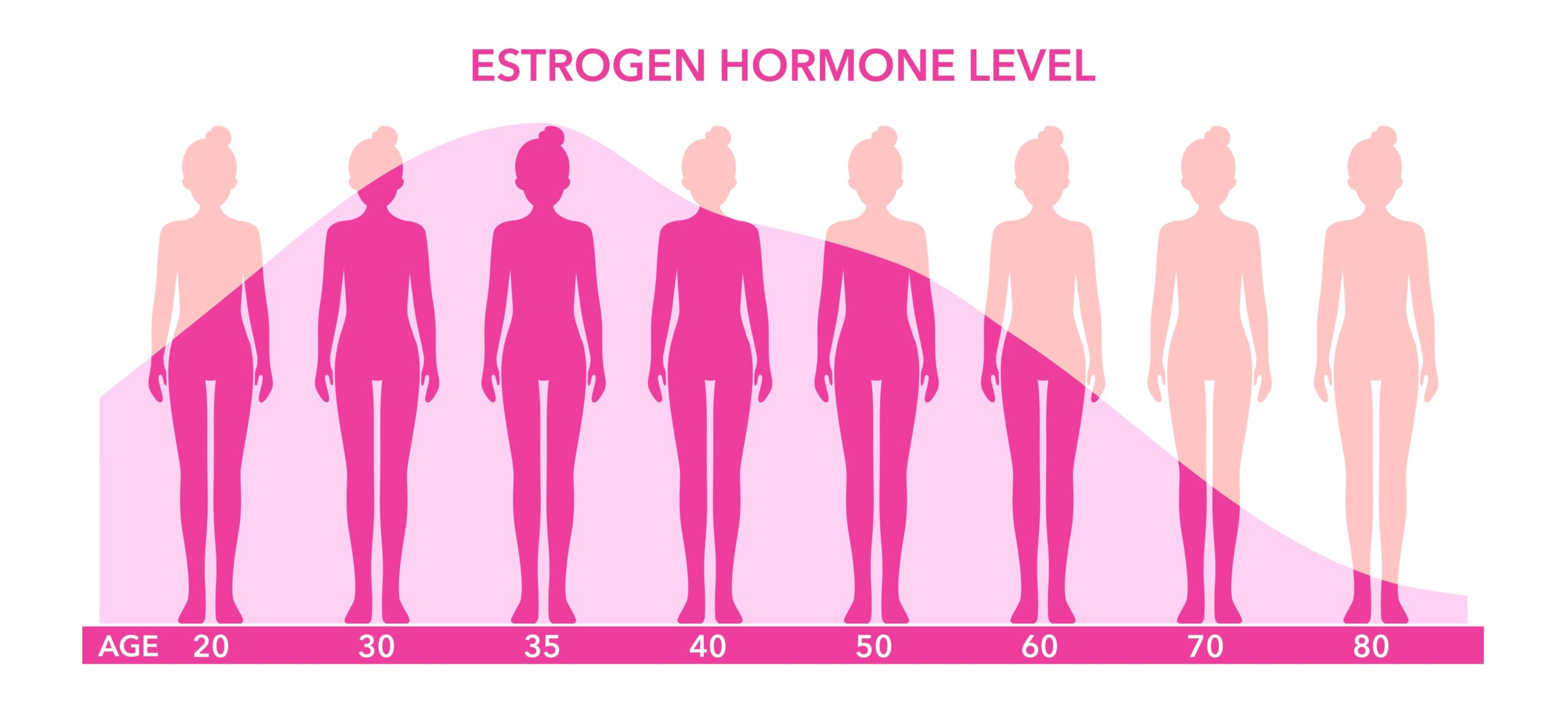

❻女性ホルモンの低下

男性に多いと思われがちないびきですが、女性にも当てはまることがあります。

女性ホルモンは筋肉を緊張させる効果があります。

例えば閉経などによってこの女性ホルモンが低下すると、いびきが3倍に増加する、といったデータもあります。(※6)

❼疲労やストレス

疲労やストレスを感じると、体は回復を促すために筋肉をゆるませます。

これがいびきの原因となることがあります。

肥満や骨格、ストレス…様々な要因があるんですね。

そうなんです。

しかし、いびきは工夫すれば自分で改善できるかもしれません!

自分でできる改善方法は?

❶寝る姿勢を横向きに変えてみよう

横向きやうつ伏せで眠ると、軟口蓋や舌根などが沈み込むことを防げるため、いびきを軽減することがあります。

❷寝室の湿度を保つ

寝室が乾燥すると、鼻が詰まりやすくなり、結果、口呼吸を引き起こしていびきの原因になることも。

加湿器を使用して、湿度を40〜60%に保つようにすると良いでしょう。

❸まくらの高さを低くしてみる

❹口周りや舌の筋肉を鍛えてみよう

口周りや舌の筋肉が弱いと口呼吸になりやすく、いびきが生じることがあります。

この筋肉は年齢とともに緩む傾向にあるので、口輪筋や舌筋を鍛えるためのエクササイズや器具を試してみるのもおすすめです。

エクササイズ紹介

❶舌を出してキープ!

舌をできるだけ突き出して5秒間キープ。これを5〜10回繰り返します。

❷あいうえお運動

「あーいーうーえーおー」と口を大きく開けながら声をだし、顔や顎の筋肉を動かしましょう。10回~できる範囲でやってみましょう。

❸頬の膨らまし

口を閉じた状態で、頬を膨らませ、両手で軽く押さえながら空気を抵抗するようにします。これも5秒間キープ。10回繰り返します。

❺食事や習慣を見直そう

- 肥満:食事や運動習慣を見直し、健康的な体重になることでいびきが改善されることがあります。

- お酒:寝る直前のお酒は筋肉を緩ませ、いびきの原因となります。寝酒は避けるようにしましょう。

- タバコ:禁煙に挑戦してみましょう。のどの炎症を抑えることができ、いびき予防につながります。

❻マウステープ、鼻腔拡張テープなどのグッズの活用

唇を閉じるためのマウステープや、顎をサポートするベルト、鼻の通りを良くする鼻腔拡張テープなど、口呼吸を防ぐためのグッズもあります。ぜひ自分に合う対策グッズを探してみてはいかがでしょうか。

※鼻づまりがあるかたは、窒息の危険があるので注意してください。

❼睡眠アプリの使用

スマホに連携する睡眠アプリが多く存在しており、深い睡眠がとれているか、いびきや呼吸、中途覚醒の記録ができます。

「自分がどの程度いびきをかいているか確認したい」という方はアプリから始めてみてもよいかもしれません。

アプリなんかもあるのですね。

いびきがあった場合、健康面で何か問題はありますか?

いびきは誰でもかくものです。

たまにいびきをかく程度なら、おおむね心配はないでしょう。

しかし毎晩のように酷いいびきをかいているようなら、

体に負担をかけている場合があります。

いびきは放っておいても大丈夫?

いびきがあるから危険、というわけではありません。しかし、

・一晩中常習的に酷いいびきをかいている

・眠りが浅く夜中に何度も目が覚めてしまう

・日中酷い眠気に襲われる

などの症状がある場合は、危険な病気が背後に隠れている可能性があります。

特に眠っているときに呼吸が止まっている、呼吸が浅くなっている症状には注意が必要です。

そのいびきは病気かも?睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?

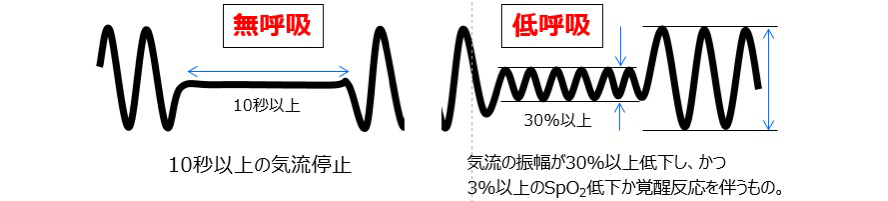

睡眠中に呼吸が一時的に止まったり(無呼吸)、浅くなったりする状態(低呼吸)を「睡眠時無呼吸症候群」と呼びます。

この病気の多くは、いびきを伴うことがあると言われています。

すいみんじむこきゅう?なんだか難しい名前ですね…

無呼吸とは、軟口蓋や舌根などが完全に沈み込み気道がふさがれ、呼吸をすることができなくなっている状態をさします。

無呼吸状態が一晩に何度も発生したり、気道が著しく狭くなって呼吸量が減少する低呼吸が見られる場合、それはただのいびきとは異なり、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いと言えます。

その病気を放置しておくと8年後に4割は死亡するってことですか!?

重度の場合、そのような研究結果がでています。

睡眠時無呼吸症候群が健康に与える影響とは?

睡眠時無呼吸症候群は、以下のような影響をあたえることがあります。

❶日中の集中力の低下・眠気

いびきが強すぎると、脳が頻繁に覚醒した状態になります。

その結果睡眠の質が低下し、日中の眠気や集中力の低下を引き起こすといわれています。

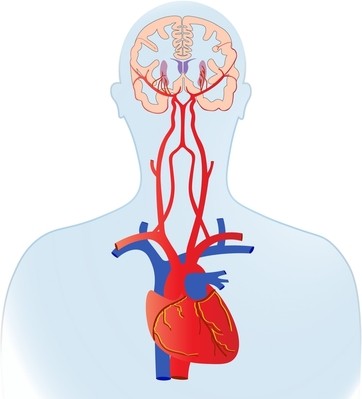

❷心臓や脳への負担

いびきが酷く継続している場合、全身が酸欠状態に陥り、その結果脳や心臓に負担がかかることがあります。

脳卒中・高血圧・心不全のリスクが上がると言われています。(※7)

脳梗塞や心不全のリスクが上がるなんて…怖いですね。

寝ているときは自覚症状が無いことも多いですから、

睡眠時無呼吸症候群かも?と少しでもかんじたら

まずは検査をおすすめします。

当院での検査方法・簡単にわかるセルフチェックリストはこちらに掲載しています。

ご予約はこちらから

当院では、24時間いつでもネットから来院の予約が可能です。

また、初診・検査からオンライン診療もご利用いただけます。

お好きな方法で、簡単にご予約いただけます。

ご来院・オンライン診療、どちらもお気軽にご利用ください。

お電話からもお問い合わせいただけます。

クリニック電話番号:0475-36-7011

関連ブログ

ご予約はこちらから

当院では、24時間いつでもネットから来院の予約が可能です。

また、初診・検査からオンライン診療もご利用いただけます。

お好きな方法で、簡単にご予約いただけます。

ご来院・オンライン診療、どちらもお気軽にご利用ください。

お電話からもお問い合わせいただけます。

クリニック電話番号:0475-36-7011

参考文献

- (※1)Peppard PE, Young T, Palta M, Skatrud J. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. N Engl J Med. 2000;342(19):1378–1384.

Just a moment... - (※2)White DP. Pathogenesis of obstructive and central sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med. 2005;172(11):1363–1370.

- (※3)Lowe AA, Fleetham JA, Adachi S, Ryan CF. Cephalometric and physiologic predictors of long-term success with mandibular advancement devices in obstructive sleep apnea. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1995;107(3):319–328.

- (※4)Rosenberg R. Obstructive sleep apnea treated with oral appliances: a narrative review. Sleep Med Clin. 2018;13(4):487–495.

- (※5)Lindberg E, Gislason T. Epidemiology of sleep-related obstructive breathing. Sleep Med Rev. 2000;4(5):411–433.

- (※6)Bixler EO, Vgontzas AN, Lin HM, Ten Have T, Rein J, Vela-Bueno A, Kales A. Prevalence of sleep-disordered breathing in women: effects of gender. Am J Respir Crit Care Med. 2001;163(3 Pt 1):608–613.

- (※7)Somers VK, White DP, Amin R, Abraham WT, Costa F, Culebras A, Daniels S, Floras JS, Hunt CE, Olson LJ, Pickering TG, Russell R, Woo M, Young T. Sleep apnea and cardiovascular disease: an American Heart Association/American College of Cardiology Foundation Scientific Statement. Circulation. 2008;118(10):1080-1111.